Darmkrebs

- Datum:

- Lesedauer:

- 4 MIN

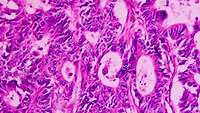

Adenokarzinom des Rektums Karzinom des Enddarms unter dem Mikroskop.

Bundeswehr / UlmDarmkrebs ist weltweit einer der häufigsten Krebserkrankungen. Allein in Deutschland erkranken jährlich ca. 66.000 Menschen an dieser Erkrankung. Im Laufe ihres Lebens erkranken in Deutschland zurzeit etwa 5 von 100 Menschen an Darmkrebs, also jeder Zwanzigste. Sowohl für Frauen wie auch für Männer stellt der Dickdarmkrebs damit die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland dar, zusammengenommen sogar die Häufigste!

Dabei kann Darmkrebs heute durch Früherkennung nahezu komplett verhindert bzw. geheilt werden.

Beschwerden (Symptome) der Erkrankung treten allerdings häufig erst im fortgeschrittenen Stadium auf. Um einen Tumor möglichst frühzeitig zu erkennen und damit die Heilungsaussichten wesentlich zu erhöhen, sollten deshalb auch harmlos erscheinende Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, wie z.B. Bauchkrämpfe, Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall sowie Änderungen der Stuhlgewohnheiten ernst genommen werden. Vor allem Blut im Stuhl oder auf dem Toilettenpapier darf nicht einfach auf vermeintliche Hämorrhoiden zurückgeführt werden, solange ein Darmkrebs nicht ausgeschlossen wurde.

Im Unterschied zu anderen Tumorarten ist es beim Dickdarmkrebs sogar in den meisten Fällen möglich, diesen an seinem Ausbruch zu hindern. Das liegt an der langsamen Entstehung dieses Tumors über Vorstufen (Polypen), die teilweise jahrelang wachsen, ohne Beschwerden zu verursachen. Diese Polypen können aber durch eine rechtzeitig durchgeführte Darmspiegelung (Koloskopie) frühzeitig vor einer möglichen Entartung entdeckt und auch gleichzeitig entfernt werden.

Ausserdem ist die Vererblichkeit des Dickdarmkrebses mittlerweile nahezu vollständig erforscht. Dadurch können die betroffenen Familien besser beraten und vor der Erkrankung bewahrt werden.

Zum Glück konnten in den letzten Jahren Fortschritte nicht nur im Bereich der Vorsorge und Früherkennung erzielt werden, sondern auch in der Behandlung selbst fortgeschrittener Fälle.

So kommen heute modernere Operationstechniken und effektivere, aber auch verträglichere Verfahren sowohl bei Chemo- als auch Strahlentherapie - sofern erforderlich - zum Einsatz. Letztlich verbessert auch eine optimierte Nachsorge die Aussichten auf dauerhafte Heilung.

Diagnose Darmkrebs

Peter Atkins - FotoliaDen Moment, in dem man gesagt bekommt, dass man an Krebs erkrankt ist, wird man nie vergessen. Manch einer ahnt es bereits voraus, andere wiederum trifft die Diagnose wie der Blitz aus dem heiteren Himmel. Ob vorbereitet oder nicht, es ist immer so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen werden und man in einen tiefen Abgrund fallen würde. Es gibt ein Leben vor und es gibt ein Leben nach diesem Moment. Und danach scheint alles anders zu sein. Plötzlich gewinnen Selbstverständlichkeiten wie Gesundheit und Lebensqualität an Bedeutung, während die materiellen Dinge, an denen sich unser Streben bislang immer ausgerichtet hat, in den Hintergrund treten.

Nicht immer kann man die Diagnose, Krebs zu haben, sofort akzeptieren. Man will es nicht wahr haben, dass es ausgerechnet einen selbst trifft und gerät in ein Wechselbad der Gefühle. Mal hat man pure Angst, ist im nächsten Moment aber wieder aggressiv gegenüber seiner Umgebung oder auch verzweifelt, nur um einen Augenblick später mutig dem Kommenden ins Auge zu blicken.

Meist überwiegt aber die Angst vor dem Monster, das aus einem selbst hervorgegangen ist und das jetzt in einem wächst. Man versucht die Ursachen für die Entstehung des Krebses herauszufinden, muss etwas finden, das Schuld daran ist und nicht selten kommt man dabei auf die absurdesten Erklärungen. Wenn es ein Krebs im fortgeschrittenen Stadium ist, macht man sich selbst Vorwürfe, dass man nicht doch früher zum Arzt gegangen ist, dass man nicht bei der Vorsorge war und dass man lange die Warnzeichen und Symptome ignoriert hat. Selbst bei demjenigen, bei dem der Krebs früh diagnostiziert werden konnte, kann keine rechte Freude aufkommen, sondern höchstens Erleichterung darüber, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.

In dieser für die Betroffenen aber auch für die Angehörigen äußerst schwierigen Situation bieten wir Ihnen in unserem Darmzentrum psychoonkologische Betreuung durch geschultes Fachpersonal an. Die Psychoonkologie ist ein spezielles Fachgebiet, das sich mit den psychologischen Auswirkungen einer Krebserkrankung auseinandersetzt. Hierbei wird versucht, die Belastungen von Krebspatienten zu lindern, die durch Krankheit und Therapie entstehen. Psychosoziale Beratung und Behandlung helfen bei der Auseinandersetzung mit der Erkrankung und ihren Folgen. Betroffene und Psychoonkologen suchen gemeinsam nach Wegen, mit der gewandelten Lebenssituation umzugehen. Dies umfasst aber auch Unterstützung bei der Bewältigung wirtschaftlicher Notsituationen, die durch die Krebserkrankung entstanden sein können.

Falls Sie mehr dazu wissen möchten oder den Wunsch nach Beratung und Betreuung haben, wenden Sie sich jederzeit an unsere Stationsärzte. Diese stellen dann den Kontakt zu unserem Psychoonkologenteam Frau Dr. med. Brigitte Sayour oder auch zu unserer Sozialarbeiterin Frau Adam-Fischer her.

Die Therapie des Dick- (Kolonkarzinom) als auch die des Mastdarmkrebs (Rektumkarzinom) wird bei uns nach den evidenzbasierten S3-Leitlinie durchgeführt, die von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften erarbeitet wurde und einen verbindlichen Standard setzt. Damit wird die beste derzeit verfügbare Behandlung sichergestellt. Die Erkrankung eines jeden Patienten wird interdisziplinär jeden Montag in der Tumorkonferenz besprochen. Dort wird auch eine bindende Empfehlung für die Behandlungsstrategie gemeinsam festgelegt. Welche Behandlung wann ansteht, richtet sich nach Tumorart und Tumorstadium.

Die Klassifizierung erfolgt unter zur Hilfenahme der verschiedenen diagnostischen Möglichkeiten und erfasst Tumorgröße, Lymphknotenbefall und Metastasierung. In der Regel kann aber das genaue Stadium erst durch das bei einer Operation entnommene Gewebe festgelegt werden.

Stadium I

Stadium I-Tumoren können durch Operation in den meisten Fällen (d.h. mehr als 90 Prozent) geheilt werden. Der Krebs hat die Darmwand nicht durchbrochen, Lymphknoten sind nicht befallen und es werden keine Metastasen (Tochtergeschwülste) gefunden. In der Regel ist weder eine Chemo- noch eine Strahlentherapie notwendig, aber die Nachsorge-Untersuchungen sind erforderlich, um einem möglichen Rückfall rechtzeitig begegnen zu können.

Stadium II

Bei Stadium II-Tumoren ist die Darmwand durchbrochen, umliegendes Gewebe kann betroffen sein, aber die Lymphknoten sind krebsfrei und es liegen keine Metastasen vor. Im Unterschied zum Dickdarmkrebs steht bei Patienten mit Mastdarmkrebs vor einer Operation (neo-adjuvant) in der Regel eine kombinierte Chemo- und Strahlentherapie an, um zum einen den Tumor zu verkleinern und zum anderen, um das Hauptproblem beim Mastdarmkrebs in den Griff zu bekommen: Die sonst hohe Rate von erneut auftretenden Tumoren wird dadurch deutlich verringert. Nachsorge-Untersuchungen sind deshalb sehr wichtig.

Stadium III

Bei Stadium III-Tumoren sind lokale Lymphknoten um den Tumor herum befallen. Beim Mastdarmkrebs erfolgt in der Regel ebenfalls eine neo-adjuvante Chemo- und Strahlentherapie. Nach der Operation wird das weitere Vorgehen im Tumorboard genau besprochen. In vielen Fällen steht eine postoperative (adjuvante) Chemotherapie an, um die Heilungschancen zu erhöhen. Auch beim Dickdarmkrebs erfolgt in diesem Stadium eine postoperative Chemotherapie.

Stadium IV

Stadium IV-Tumoren gehen mit Fernmetastasen einher. Bei Darmkrebs werden normalerweise zunächst Leber und Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Mit der Operation wird ein Darmverschluss verhindert und die Funktionsfähigkeit des Darms sichergestellt. Abhängig von Anzahl und Lage der Metastasen kann es möglich sein, dass auch die Metastasen operativ entfernt werden können. Häufig wird jedoch zuerst eine Chemotherapie durchgeführt, die sich gegen die Metastasen richtet. Sie dient der Verbesserung der Lebensqualität und verlängert die Überlebenszeiten. Bei einigen Patienten wird durch die Chemotherapie eine Schrumpfung der Metastasen erreicht, so dass eine Operation doch noch möglich wird. Neben der Chemotherapie existieren weitere Verfahren zur Metastasen-Behandlung.

Ausnahmsweise kann ein bösartiger Tumor des Dick- oder Enddarms allein auch durch die endoskopische Abtragung im Rahmen einer Dickdarmspiegelung (Koloskopie) ausreichend behandelt werden. Hierfür müssen jedoch mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:

Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, so muss weder eine Operation noch eine Chemo- oder Strahlentherapie durchgeführt werden. Allerdings schließt sich eine engmaschige Nachsorge an, um möglichst frühzeitig ein erneutes Tumorwachstum an der ehemaligen Abtragungsstelle zu entdecken und entsprechend reagieren zu können.

Bis zum heutigen Tage ist eine Heilung des Darmkrebses nur durch Operation möglich (In einigen Fällen genügt es, den Tumor endoskopisch abzutragen) . Ziel der Operation ist die radikale Entfernung des Krebses und wenn möglich eventueller Absiedlungen. Standard in der Chirurgie ist daher die Entfernung des primären Tumors am Entstehungsort im Darm in ausreichendem Sicherheitsabstand unter Mitnahme des Gekröses mit allen regionären Lymphknoten bis an den Ursprung der zugehörigen Darmgefäße aus den großen Gefäßen des Buachraums, um etwaige Lymphknoten-Metastasen mit zu beseitigen. Abhängig von der Blutversorgung des Darmes werden mehr oder weniger große Darmstücke mit ihren Blutgefäßen entfernt und die beiden Darmstümpfe nach Mobilisation und Annäherung miteeinander vernäht, um die Darmpassage wiederherzustellen. Wir nennen diese neue Darmverbindung durch Naht „Anastomose“. Schwierig wird dies bei sehr tief sitzendem Krebs in der Nähe des Schließmuskels des Afters. Um den Krebs sicher zu entfernen, muss zum After hin ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 cm eingehalten werden. In seltenen Fällen ist es dadurch nicht möglich, den Schließmuskel zu erhalten. Es muss dann der gesamte After mit entfernt und ein dauerhafter künstlicher Darmausgang angelegt werden. In seltenen Ausnahmen kann ein nahe dem Darmausgang sitzender Mastdarmkrebs in einem sehr frühen Stadium auch einmal durch den After ohne Bauchschnitt entfernt werden. Die häufigsten Standardoperationen sind daher je nach Lokalisation des Tumors:

Die Hemikolektomie rechts: Das ist die Entfernung eines rechten Dickdarmteils

Die Hemikolektomie links: Das ist die Entfernung eines linken Teils des Dickdarms bis zum so genannten „Sigma“ (Krummdarm)

Die Sigma-Resektion: Das ist die Entfernung des sog. Sigmas (der letzten Dickdarm-Schleife vor dem Mastdarm)

Die Rektum-Resektion: Die Entfernung des Mastdarms mit Erhalt des Schließmuskels

Die Rektum-Exstirpation oder -Amputation: Die Entfernung des Mastdarms unter Mitnahme des Schließmuskels mit Anlage eines künstlichen Darmausganges („AnusAfter praeter“ oder „Colostoma“)

Ein großer Teil der Tumoroperationen kann heutzutage minimal-invasiv, zum Teil sogar im Rahmen einer roboterunterstützen Methode (Da Vinci) durchgeführt werden. Eine Heilung durch Operation kann unter Umständen auch noch bei Lymphknoten-Metastasen, in einigen Fällen sogar bei Leber-Metastasen erreicht werden. Aber immer wenn der Tumor fortgeschritten ist, also durch die Wand des Darmes gewachsen ist oder Metastasen gebildet hat, sinkt die Chance, den Tumor allein durch die Operation zu heilen. In solchen Fällen empfiehlt sich zusätzlich eine Chemotherapie („adjuvante Chemotherapie“) oder beim Mastdarmkrebs eine zusätzliche Kombination von Bestrahlung und Chemotherapie („adjuvante Radiochemotherapie“), wodurch die Heilungschancen verbessert werden. Liegt ein fortgeschrittener Mastdarmkrebs vor - was vor der Operation abgeschätzt werden kann - empfiehlt sich diese Kombination von Bestrahlung und Chemotherapie vor der Operation („neoadjuvante Radiochemotherapie“). Dadurch kann der Tumor verkleinert, die radikale Entfernung sicherer und der Schließmuskel in einzelnen Fällen gerettet werden.

Hemikolektomie rechts (blau) bei Tumor (rot) im rechten Dickdarmabschnitt. Es werden die letzten 10 cm des Dünndarms mitentfernt. Danach werden die verbleibenden Darmenden durch Naht miteinander verbunden (Anastomose), so dass wieder eine normale …

arsdigital.de - FotoliaDie bedeutendste Komplikation bei der operativen Behandlung des Darmkrebses ist die Heilungsstörung der Darmnaht mit Ausbildung eines Lecks (sog. „Anastomoseninsuffizienz“). Dies bedeutet immer die Gefahr einer lebensgefährlichen Bauchfellentzündung. Daher legt der Chirurg manchmal bei besonders gefährdeten Darmnähten in der Nähe des Schließmuskels vorbeugend einen vorgeschalteten künstlichen Darmausganges zum Schutz der Darmnaht („protektives Stoma“) an, der nach Ausheilung der Darmnaht oder eines Lecks wieder beseitigt werden kann.

Als adjuvante Therapie wird jede tumorspezifische Behandlung bezeichnet, die nach der vollständigen Operation durchgeführt wird. Wenn der Chirurg den Tumor vollständig entfernt hat und auch der Pathologe bescheinigt hat, das an den Schnitträndern des Darmes keine bösartige Zelle mehr zu sehen ist, lässt sich mit keiner Diagnostik, also weder Laboruntersuchungen, noch Ultraschall, Röntgen, Computertomographie oder Kernspintomographie noch eine bösartige Zelle nachweisen. Trotzdem hat die Erfahrung gezeigt, dass bei einigen Patienten ein Rückfall der Erkrankung (Rezidiv) auftreten kann. Mitunter viele Jahre später wird eine Absiedlung (Metastase) in der Leber, Lunge oder auch einem anderen Organ festgestellt, die sich aus Tumorzellen entwickelt hat, die bereits vor der Operation über die Blut- oder Lymphwege aus dem Primärtumor ausgewandert sind.

Die neoadjuvante Therapiestrategie hat im wesentlichen die gleichen Ziele wie die adjuvante Therapie. Sie soll bei mehr Patienten eine Heilung erreichen, als dies mit der alleinigen Operation möglich ist. Im Unterschied zur adjuvanten Therapie wird die neoadjuvante Therapie aber vor der Operation durchgeführt und kommt meist bei Patienten mit Enddarmkarzinom zum Einsatz. Nach der Diagnostik durch den Gastroenterologen führt der Patient ein ausführliches Gespräch mit dem Chirurgen, der die operativen Möglichkeiten prüft. Dann wird der Patient zu einem Onkologen überwiesen, der zusammen mit dem Strahlentherapeuten eine kombinierte Radio-Chemotherapie als neoadjuvante Therapie durchführt. Durch diese Behandlung wird der Primärtumor meist sehr viel kleiner, so dass es einfacher wird, in einer Operation den Tumor komplett zu entfernen. Häufig kann durch die neoadjuvante Therapie ein Tumor in der Nähe des Darmausgang so weit verkleinert werden, dass der Chirurg keinen endgültigen künstlichen Darmausgang (AnusAfter präter) anlegen muss. Es gelingt dann, eine Kontinenz-erhaltende Operation durchzuführen und die Funktion des Schließmuskels zu erhalten. Nach der Operation wird bei diesem Konzept meist noch für 4 Monate eine adjuvante Therapie angeschlossen.

Wenn ein Dick- oder Enddarmtumor Metastasen in anderen Organen gesetzt hat, ist eine Heilung, das heißt die vollständige und endgültige Entfernung aller Tumorzellen meistens nicht mehr möglich. Auch hier gibt es Ausnahmen wie z.B. Patienten mit einzelnen Lebermetastasen, bei denen eine geschickte Abfolge von Operationen und Chemotherapie zur Heilung führen kann. In den meisten Fällen aber wird man eine palliative Therapiestrategie vorschlagen. Bei den Zielen dieser Behandlung steht die Lebensqualität des Patienten an erster und die Lebensdauer an zweiter Stelle. Durch die Operation, die Chemotherapie und Begleitbehandlung sollen Symptome gelindert, Komplikationen durch den Tumor verhindert und die Lebensqualität so lange als möglich so gut wie möglich erhalten werden. Durch einige neue, gut verträgliche und wirksame Medikamente können wir bei vielen Patienten über viele Jahre einen chronischen Verlauf der Erkrankung erleben. Wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist, wird die palliative Behandlung immer weniger Chemotherapeutika und immer mehr die Symptomlinderung in den Mittelpunkt stellen. Durch eine enge Zusammenarbeit der Onkologen, Gastroenterologen und Chirurgen, vor allem aber durch die enge Kooperation mit den Hausärzten und palliativen Pflegediensten gelingt es meistens, ein würdevolles Sterben zu Hause im Kreis der Familie zu ermöglichen.